【原创】并购退出 vs IPO退出:不同场景下如何选择最优路径?

2025-11-20

近年来,当IPO(首次公开募股)市场较为景气时,IPO是国内创投市场实现退出的主导渠道,在IPO收紧以后,回购和股权转让则成为创投退出的重要选项,真正通过并购退出的占比偏低。相比之下,并购则是美国创投市场的主要退出途径。

近年来,当IPO(首次公开募股)市场较为景气时,IPO是国内创投市场实现退出的主导渠道,在IPO收紧以后,回购和股权转让则成为创投退出的重要选项,真正通过并购退出的占比偏低。相比之下,并购则是美国创投市场的主要退出途径。

2024年9月证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》(简称“并购六条”),进一步松绑并购重组审核,鼓励跨界并购和收购未盈利资产,提高对重组估值、业绩承诺等事项的包容度,持续释放的政策红利为并购市场注入了成长动力。

IPO退出

1、IPO退出的概念与流程

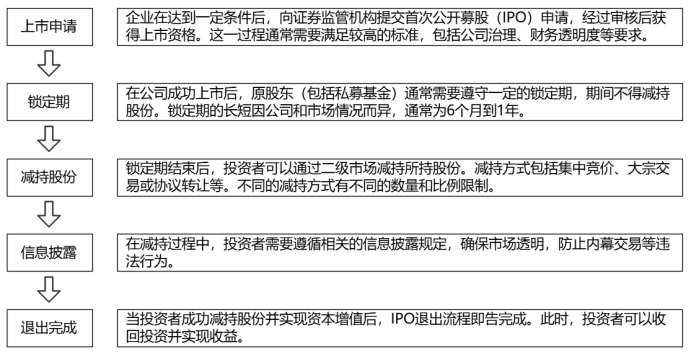

IPO退出是指风险资本通过被投资企业首次公开发行股票实现退出的方式,可分为主板上市和二板上市两种类型。该方式通过将被投资企业股份上市,使私人权益转化为公共股权以实现资本增值。由于多数风险企业未达主板标准,常选择在创业板市场进行上市。IPO退出的基本流程如下:

图表1:IPO退出的基本流程

2、优势与劣势

IPO退出对于投资者及企业来说都是最理想的退出方式。由于资本市场的放大效应,使得IPO退出通常可以获得较高的回报,是实现投资者和企业自身利益最大化的理想途径。对于企业自身而言,能保持企业的独立性,还可以获得在证券市场上持续融资的渠道。而对于投资者来说,则可以获得非常高的投资回报。同时,对上市公司的严格监管确保了投资者的退出合规且有序,法律风险较小。

但IPO退出存在着上市门槛高、投资周期长的局限。因涉及公众投资者的利益,主板、创业板均有明确的财务指标(如盈利规模、营收增长)、合规要求(如股权清晰、无重大违法违规)等条件,大量成长型企业因盈利不稳定、股权结构复杂或历史遗留问题,无法满足上市条件。且公开上市需要支付昂贵的费用,直接与间接成本极高,除保荐费、承销费、审计费、律师费等直接成本外,也存在如为满足上市标准调整业务结构、补税、规范内控等间接成本,可能影响短期盈利,且筹备期间需投入大量人力物力,容易分散企业核心业务精力。而在企业成功上市后,投资者减持股份需遵守监管规则,流程繁琐且耗时;若减持规模较大,还可能引发股价下跌,进一步压缩收益空间。

并购退出

近年来,国际兼并活动增加促使并购退出案例比例呈上升趋势。从并购事件披露数量来看,2025年1-10月合计披露7815起并购事件,同比增长32%;从并购市场交易规模来看,2025年1-10月交易规模1.77万亿元,同比下降12.94%。并购退出涉及尽职调查、股权转让协议签署及工商变更等流程,其手续便捷性使其成为仅次于IPO的重要退出渠道。

1、并购退出的概念与流程

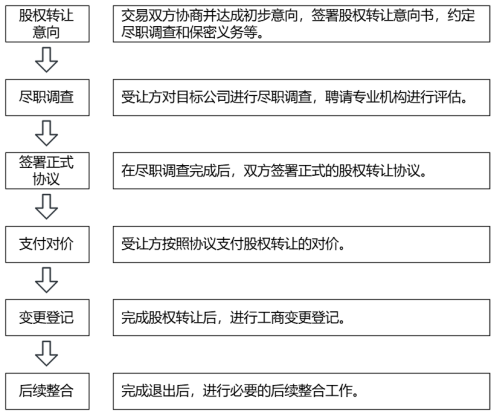

并购退出是指通过其他企业兼并或收购风险企业,使风险资本实现退出的方式。当风险企业未达上市标准或需缩短资金回收周期时,该方式能快速完成资本流转并进入下一轮投资。具体来说,当目标企业被其他公司收购或合并时,投资人作为股东或资产所有者,可通过转让股权或资产给收购方,获得现金、股票或其他形式的对价,从而实现退出。并购退出的基本流程如下:

图表2:并购退出的基本流程

2、优势与劣势

相较于IPO退出,并购退出有着高效灵活、回报明确的优点。并购以市场化谈判为主导,流程简单,免去了IPO冗长复杂的申请手续,也没有锁定期、减持比例的限制,双方经谈判达成一致后,能够迅速实现退出。同时,并购退出回报明确,不受股市行情、行业周期波动影响,无需担心“破发”或估值缩水,且交易完成后可一次性变现,避免IPO后续减持的股价波动风险。

但并购估值通常基于企业当前盈利能力(如5-10倍PE),远低于IPO后的市场估值(尤其是高成长赛道企业,IPO估值可能达20倍以上PE),难以获得超额回报。且并购退出需协调并购方、企业、管理层等多方利益,可能因估值分歧、交易条款博弈导致交易失败。同时,市场上潜在购买者数量有限,往往很难找到合适的潜在购买者。

影响路径选择的关键因素

选择并购退出还是IPO退出,核心是“匹配场景+平衡诉求”——以企业自身条件为基础,结合市场环境、投资方诉求等进行综合决策。

1、企业自身因素

从企业自身因素来看,若企业属于新能源、半导体、生物医药等高成长赛道,近年营收复合增长率≥15%,符合“市值+营收/盈利”等上市硬指标,核心竞争力突出,且希望保持独立运营、不愿被整合核心业务,管理层也追求决策自主权与职业声誉提升,那么更适合IPO退出,既能通过资本市场放大企业价值,又能借助后续融资支撑长期扩张。

若企业盈利不稳定、股权结构复杂或存在历史合规瑕疵、整改成本高且短期内难以满足上市标准;或所处行业成长性有限,自身面临资金链紧张等经营压力,但能通过并购获得资金、技术、渠道等关键资源,突破发展瓶颈,那么并购退出更具可行性,无需投入大额整改成本即可快速完成变现与平稳过渡。

2、市场环境因素

从市场环境因素来看,需贴合行情趋势与行业特征做出选择。若资本市场处于上升周期,IPO发行节奏平稳、无暂停政策,同行业近期上市企业破发率低,行业估值体系成熟,且企业所处赛道符合国家战略方向,投资者认知度高,那么优先选择IPO退出。良好的市场环境能降低上市风险、提高发行溢价,最大化企业与各方收益。若行业正处于整合期,龙头企业积极开展并购布局,市场上有合适的收购方且能给出合理溢价,同时资本市场行情低迷、IPO审核收紧、行业估值溢价空间小,那么更倾向于并购退出,借助行业整合趋势实现资源互补,避免IPO面临的市场不确定性。

3、投资者因素

从投资者因素来看,核心是契合投资诉求与期限。若投资者投资期限已达5年以上,不急于短期回笼资金,更看重长期超额回报,且认可企业后续增长潜力,那么可选择IPO退出。若投资者投资期限已接近7年甚至更久,急需回收资金再投入新项目,更追求稳健确定的收益而非高风险高回报,对企业长期成长性信心不足,那么可选择并购退出。

如何做出最优选择

1、综合评估

多维度量化权衡,锚定核心方向。综合评估需打破单一因素判断,从企业、市场、投资者三方核心维度拆解指标,量化对比两种路径的适配性与收益风险比。首先,聚焦企业自身硬实力,同时明确核心诉求是“保持独立运营”还是“快速获得资源支持”。其次,研判市场环境,量化分析资本市场行情、行业周期、政策导向。最后,对齐投资者诉求,明确其投资期限、收益预期、风险承受能力等因素。通过对各维度指标打分加权,形成清晰的路径优先级,避免凭单一因素盲目决策。

2、提前规划

从企业早期布局,降低决策试错成本。最优退出路径的选择并非临期决策,需从企业发展早期(如B轮融资后)嵌入规划,为后续路径落地铺垫基础。一方面,明确退出目标与时间节点,结合企业发展规划,初步锁定退出窗口期,若计划IPO,需提前3-5年规范财务体系、优化股权结构、积累核心专利等,确保逐步满足上市硬指标。若倾向并购,需提前梳理核心资产,针对性对接行业龙头企业,建立潜在并购方资源库。另一方面,搭建适配性的治理与资源体系,IPO导向的企业需尽早建立规范的内控流程、信息披露机制,提前对接券商、律所等中介机构,积累资本市场运作经验;并购导向的企业则需强化与潜在并购方的业务协同点,提升自身在并购市场的吸引力。

3、灵活调整

动态适配内外部变化,优化决策路径。市场与企业发展存在不确定性,需建立动态调整机制,根据内外部变化及时优化退出选择。从内部变化来看,若企业原本计划IPO,但后续出现盈利下滑、合规瑕疵暴露等问题,导致上市门槛难以触及,需及时转向并购,避免持续投入筹备成本却最终失败。若企业原本倾向并购,但期间营收爆发式增长、核心竞争力大幅提升,达到上市标准且市场估值溢价显著,可切换路径启动IPO。

从外部变化来看,若资本市场行情由好转差、IPO审核收紧,需暂缓IPO计划,转而对接并购资源;若行业整合政策收紧、潜在并购方退出市场,而IPO政策放宽,则可重新评估IPO可行性。调整过程中,需保持与投资者、管理层、中介机构的密切沟通,快速测算路径切换的成本与收益,确保调整决策科学高效,始终贴合当前最优场景。

联系我们

北京尚普华泰工程咨询有限公司

北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座6层 010-82885739

上海市浦东新区商城路800号斯米克大厦6层 021-64023562

广州市天河区珠江新城华夏路30号富力盈通大厦41层 020-84593416

-

扫一扫 关注我们

免费获取并购资料 -

扫一扫 关注我们

免费获取上市资料

010-82885739

service@shangpu-china.comCopyright © 2022 S&P Consulting, All Right Reserved. 京ICP备19054263号-1 国统涉外证字第1614号